「山下清とその仲間たちの作品展」

放浪の画家、山下清(1922-1971)は、千葉県市川市の知的障害者施設、八幡学園に入所、才能を開花させた。八幡学園は、障害児に愛情をもって接し、個々の天分を伸ばす独自の教育により、実は山下清以外にも芸術的才能を発揮した人がいた。狭山市立博物館で開かれている「山下清とその仲間たちの作品展」では、山下清の貼り絵、油絵のほか、石川謙二(1926-52)、沼祐一(1925-43)、野田重博(1925-45)の3名の障害者の色彩豊かな作品群を展示している(8月20日まで開催)。

狭山市立博物館

創造的能力育成に力を入れた八幡学園

八幡学園は、昭和3年(1928)、久保寺保久氏が市川市の自宅を開放して開園した。『踏むな、育てよ、水そそげ』の標語の下、当時社会的に虐げられていた障害者に対し、愛情をもってその自発的成長を促すという方針をとり、自由な生活と学びの場を提供した。

創設者 久保寺保久 (「八幡学園」山下清展事業委員会『特異児童画の世界・山下清とその仲間たち』より)

その中で、重視したのが創造的能力の発掘、育成だ。創設者の久保寺保久は、「『大きな遊び』こそが児童に許容しかつ奨励する教師の心構えである」(八幡学園創立60周年記念誌より)とし、「遊び」のための用具、材料を用意した。当初から、読み書きの他、図工(粘土細工・クレバス・クレヨン・エンピツ画・貼り絵)、園芸などの科目を取り入れた。

貼り絵に興味を示した山下清

山下清は、3歳の時重い消化不良にかかったことが原因で知能が遅れ、12歳の時(昭和9年)八幡学園にあずけられた。学園で清は、貼り絵に非常な興味を示し、造形の才能が開花する。しかし、昭和15年、清は突然学園から逃げ出し、放浪を繰り返す生活に入る。全国を歩き回り、見たもの、体験したことを、日記に書き、学園に戻り貼り絵にした。

山下清作品

昭和30年代になり、人気が上昇した。

石川謙二、沼祐一、野田重博が八幡学園に入園したのは、山下清から1年遅れた昭和10年。いずれも重い障害を持ちながらも、クレパス、クレヨン、エンピツ、色紙を駆使して異才を発揮した。

石川謙二作品

沼祐一作品

野田重博作品

八幡学園では、なぜこのような才能が開花したのか。狭山市立博物館の川神育子さんは次のように話す。

「八幡学園は、障害のある子にひたすら愛情をかけて、それぞれの個性を伸ばす教育を行いました。山下清だけが有名になりましたが、実は彼だけでなく今回紹介した3名を含め同じように愛情を注がれて、才能を発揮した子供たちが多くいました。今子育てで悩んでいる方、教育、福祉関係者に見ていただき、気持ちだけで、子どもたちの才能が伸びるんだと気づいてもらえたらと思います」

狭山市立博物館での今回の展示では、4人の作品約80点、山下清の放浪日記などを展示するほか、学園の歴史、関わった人たちを詳しく紹介している(8月20日まで)。

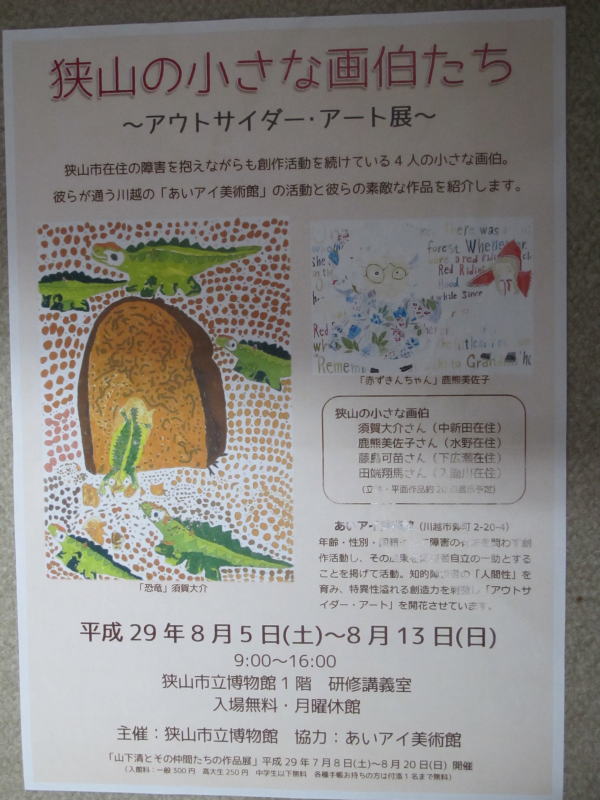

また、同博物館では、狭山市在住で、あいアイ美術館(川越市)で絵画など創作活動を学ぶ障害者4名の作品を紹介する「狭山の小さな画伯たち~アウトサイダー・アート展」も同時に開催されている(8月13日まで)

(狭山市立博物館、月曜休館、ホームページ

http://sayama-city-museum.com/)

コメント