3月30日の日曜日、大宮の氷川神社で「神主さんと神社を学ぼう」という催しが開かれ、その一つとして権禰宜の方による境内案内に参加させていただいた。

令和10年に創建2500年

氷川神社は令和10年に創建2500年を迎えます。現在、それに向け様々な事業を計画しているところです。

その一つ、三の鳥居の隣に「ゆうすいテラス」という建物が去年11月にできました。これまできれいなトイレがなかったので、トイレと授乳室、休憩スペースもある施設です。鳥居をくぐり右側には「氷川茶庭」というお茶屋さんが今年1月にオープンしました。ここは元々奉納された額縁を納める額殿でしたが、改修し、運営は外部の業者に委託しています。

ケヤキ並木の参道に3つの鳥居

氷川神社の見どころとしてまず、日本一長いと言われ1.9キロに及ぶケヤキ並木の参道があります。市街地にこれだけ長い参道があるのは素晴らしいと思います。埼玉新都心駅近くに第一の鳥居。令和5年に改修工事をし、これらから塗りの作業に入ります。1キロ進むと二の鳥居。明治神宮から寄進いただきました。足元に平成30年に武蔵野銀行から奉納いただいた狛犬があります。それまで当社に狛犬はありませんでした。神社に最も近いのが三の鳥居で、昭和9年に建てられ、参道に3つの鳥居が建っています。

元々神社の参道は中山道でした。街道を通り神社にお参りするのに失礼だということで1600年代初め頃、中山道は西側に移し、ここは参道として使うことになりました。大宮の地名も、氷川神社の門前町であることから「大いなる宮居」から来ているそうです。

手水舎 ご神水

手水舎は、神社には必ずあり、神さまにお参りするにあたり身を清め、すがすがしい気持ちになる場所です。ご作法は、柄杓一掬いの水で、まず左手、持ち替えて右手を清め、また持ち替えて左手に水をくんで口をゆすぐ。最後にまた左手を清めて終わります。

手水舎の裏には、水をお取りいただけるご神水があります。氷川神社の地下から汲み上げており、水質の調査もしておりお飲みいただけます。

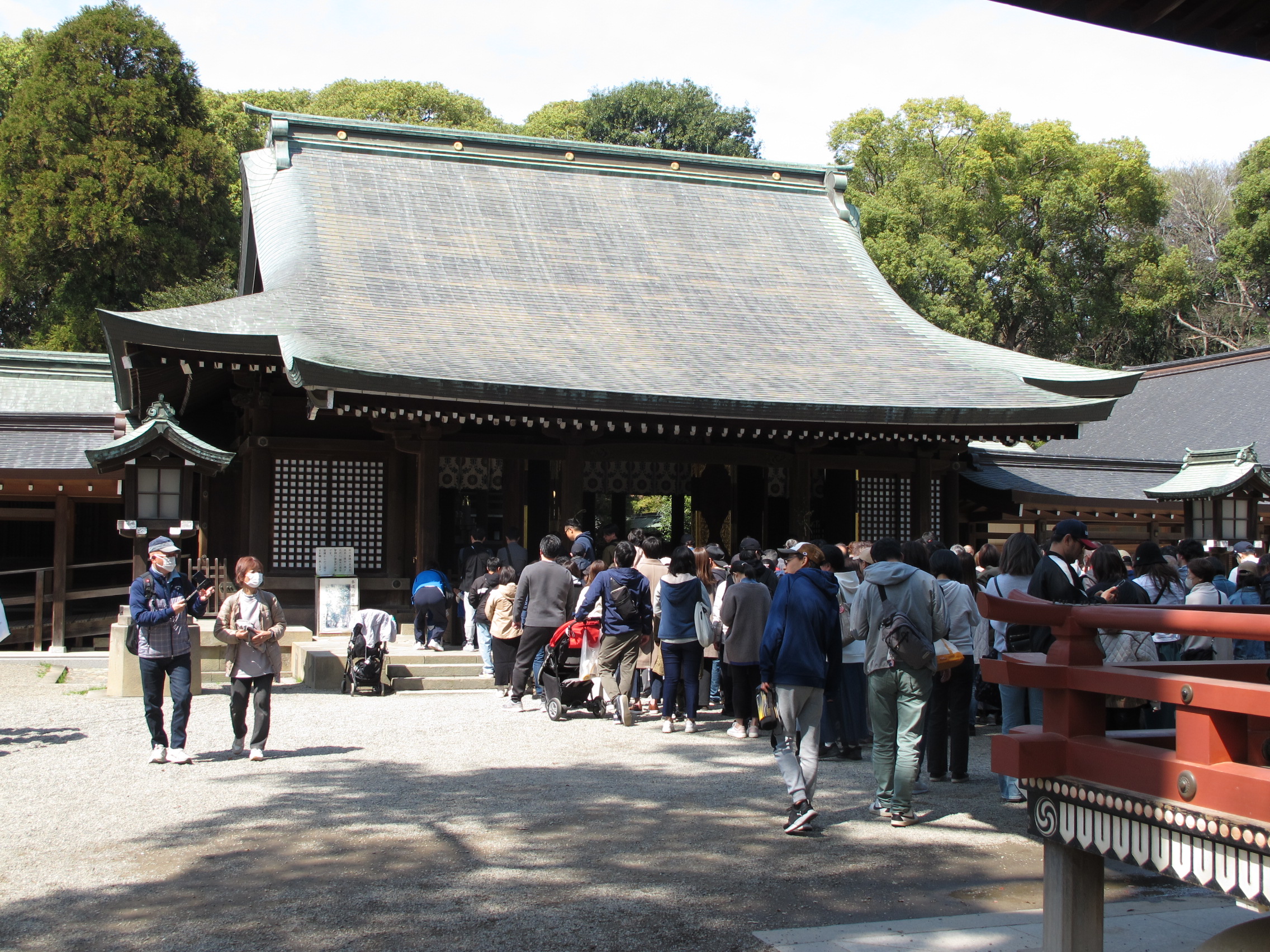

舞殿には8月1日の例大祭の際、宮中から楽士

楼門をくぐると、正面が舞殿、その奥に拝殿、本殿が建っています。これらの建物は1940年にかけに建て替えられましたが、創建2500年に向け改修工事を計画しています。舞殿は8月1日の例大祭の際、宮中から楽士がいらして東遊の舞を奉納されます。他に10月には氷川雅楽祭、2月の節分祭にはここから豆をまいて厄をはらう儀式も行われます。

神職は見習いの出仕の期間4年間は毎朝舞殿のぞうきんがけをします。舞殿前のくすのきは樹齢300年ほど、防火のためもあり常緑樹を植えていますが、4月から5月まで葉が落ちるので朝の掃除が大変です。

氷川神社は3柱の神さまをお祀り 須佐之男命、稲田姫命、大己貴命

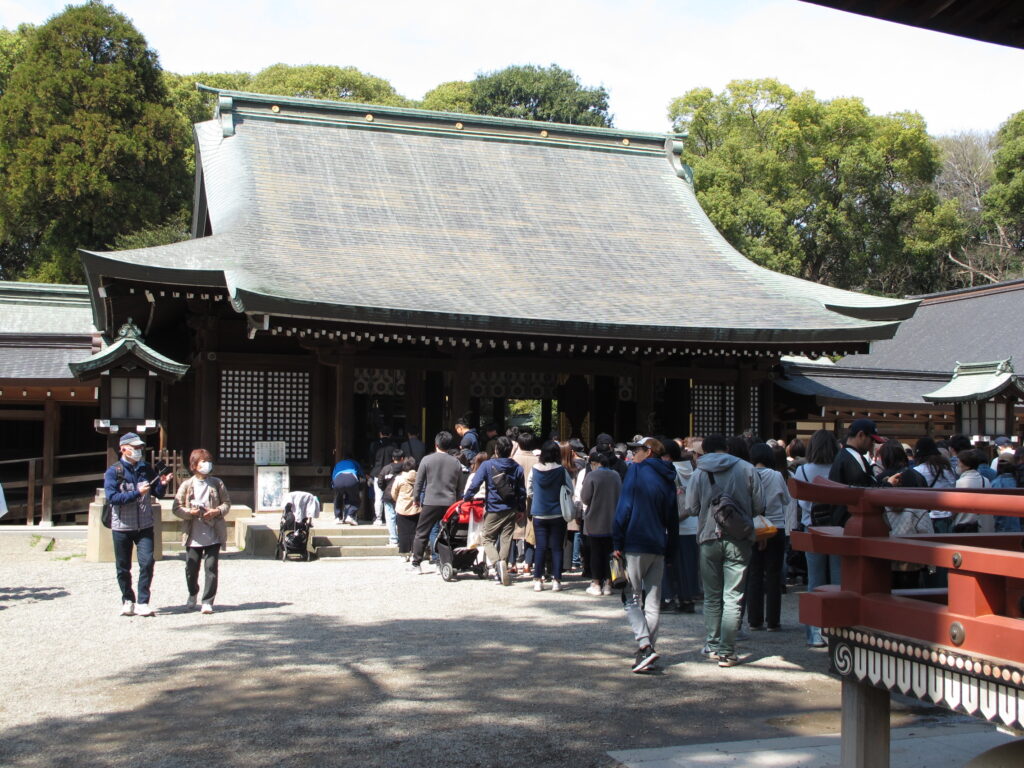

拝殿は、ここから神さまを拝む場所です。奥に見えるのが本殿で、神さまがご神座しているます。氷川神社は3柱の神さまをお祀りしています。須佐之男命、その奥さまの稲田姫命、そのお子様である大己貴命。よく神社はどんな御利益があるかと聞かれますが、家族を祀っているので家内安全とか夫婦なので縁結び、あるいは須佐之男命は勝負事の神さまなど、基本的にはオールマイティといえます。

拝殿は普段は立ち入れませんが、正月三が日だけはここでご祈祷をしていただけます。 氷川神社は三が日だけで約200万人の参拝客が訪れます。神社は今神職20数名、他の職員含め合計50名ほどで運営していますが、正月は助勤さん(アルバイト)を200名くらい頼んでいます。

ここで神職が祓い祝詞を奏上します(修祓)。祓い祝詞に出てくることばは、「古事記」に記された伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から帰り身を清めた一節を用いています。

氷川神社はほとんどが関東の荒川流域に

氷川神社は全国に280社ありますが、ほとんどが関東の荒川流域にあります。荒川は昔から氾濫があり水の神さまである氷川神社をお祀りしたのです。須佐之男命は神話で八岐大蛇を退治した。古来へびはくねくねと河川の象徴です。ヘビを退治したことから治水の神さまとされ、荒川を治めるために氷川神社が建立された。280社の氷川神社の大元が大宮の氷川神社で総本社にあたります。

武蔵国一宮氷川神社は、毎年8月1日例大祭に天皇のお使いが来る勅祭社です。勅祭社は全国に16社あり、関東では明治神宮、靖国神社、氷川神社と鹿島神宮、香取神宮。明治になり都を東京に移した時 明治天皇が武蔵一宮の氷川神社に来てお祀りをされたことから勅祭社になりました。

神社の家紋は、「八雲」です。須佐之男命が詠まれた「八雲たつ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」からとっています。日本で初めて和歌を詠んだのが須佐之男命であることから神社では毎月15日に献詠祭を開いており、神職がそれぞれ詠んだ和歌を奏上します。

蛇(じゃ)の池 神社発祥の地

蛇(じゃ)の池は、10年ほど前までは禁足地でしたが、駐車場と合わせ整備し今はご覧いただけます。水が湧き出ており、水路を通り境内の神池に水が注ぎ込みます。ここは大宮台地の縁、東は見沼で湿地帯で湧き水の多いところ。「氷川」の名は、出雲の斐伊川の名をとったとも言われます。神社は湧水のあったところに鎮座したともいわれ、発祥の地、神社にとって重要な場所です。以前境内を発掘調査したところ、縄文時代の土器とか勾玉も発見され、古代からこの地で祭祀を行っていたようです。

池周辺は昔は蛍の景勝地で、今「氷川ほたるの会」という団体が育成に取り組み、鑑賞会が開かれています。