大正3年(1914)5月1日、東上鉄道(現東武東上線)の池袋・田面沢間が開通し、同時に鶴瀬駅が開業した。令和6年は開通110周年にあたり、同年2月に鶴瀬駅開設の石碑(鶴瀬駅東口駅前に建つ)が富士見市の指定文化財になった。それを記念し、富士見市立難波田城資料館で「東上線開通110年」と題する企画展が開かれている(2025年6月8日まで)。同展では、鶴瀬駅開業のいきさつなど、東上線と地域に関わる興味深い歴史が明らかにされている。

(以下は、難波田城資料館の山野健一さんのご説明、企画展図録などにより作成しました)

東上鉄道の路線変更と富士見市地域 志木経由に変更になったことが地域に幸い

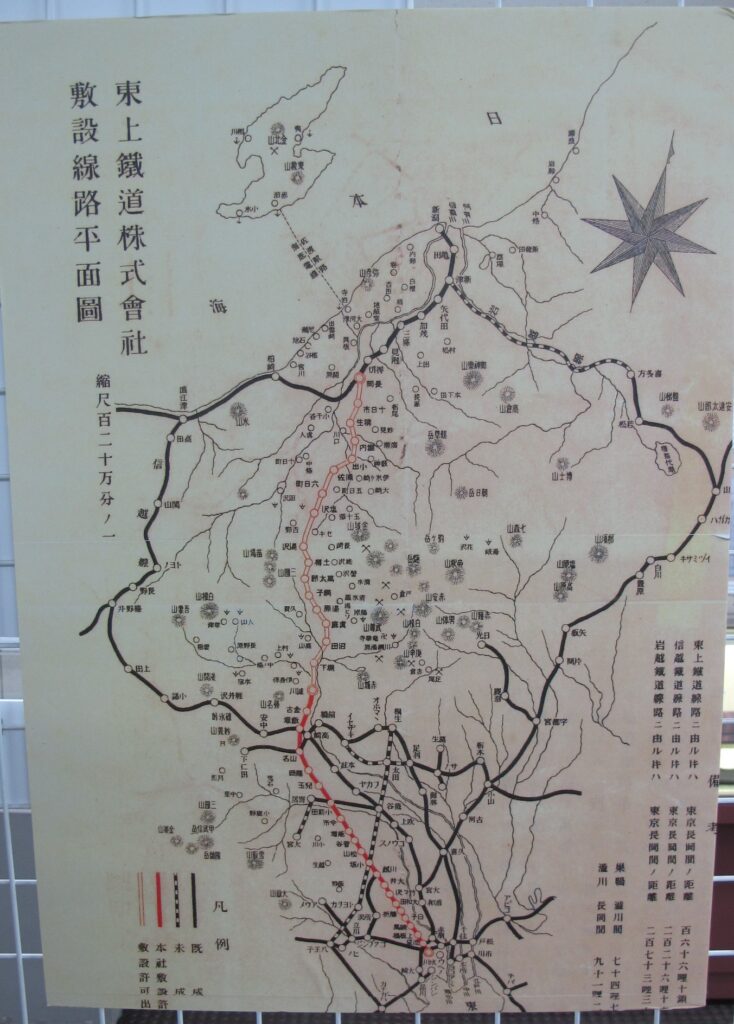

東上鉄道は明治36年に仮免許の申請を行ったが、当初の路線は巣鴨から上板橋、白子(現和光市)、大和田(現新座市)、川越、松山、児玉(現本庄市)、群馬県高崎市を経て渋川まで(1期)、さらに新潟県長岡町(現長岡市)(2期)までの計画だった。その後起点が池袋に変更され、群馬までの延伸も取りやめになったが、現在の富士見市エリアに影響が大きかったのは大和田経由から志木経由への経路変更だった。川越街道沿いの大和田経由の場合、膝折(現朝霞駅)から大和田を通り、三芳・竹間沢から大井(現ふじみ野市)を抜け川越に至ることになる。もしこのルートで決まっていたら、現在の富士見市には線路が通らなかった。大和田と志木の争いの結果、志木ルートになった(老川教授講演参照)ことで、鶴瀬に駅ができたことになる。

鶴瀬駅の開設 横田源九郎たち地域の有力者15名が資金を寄付

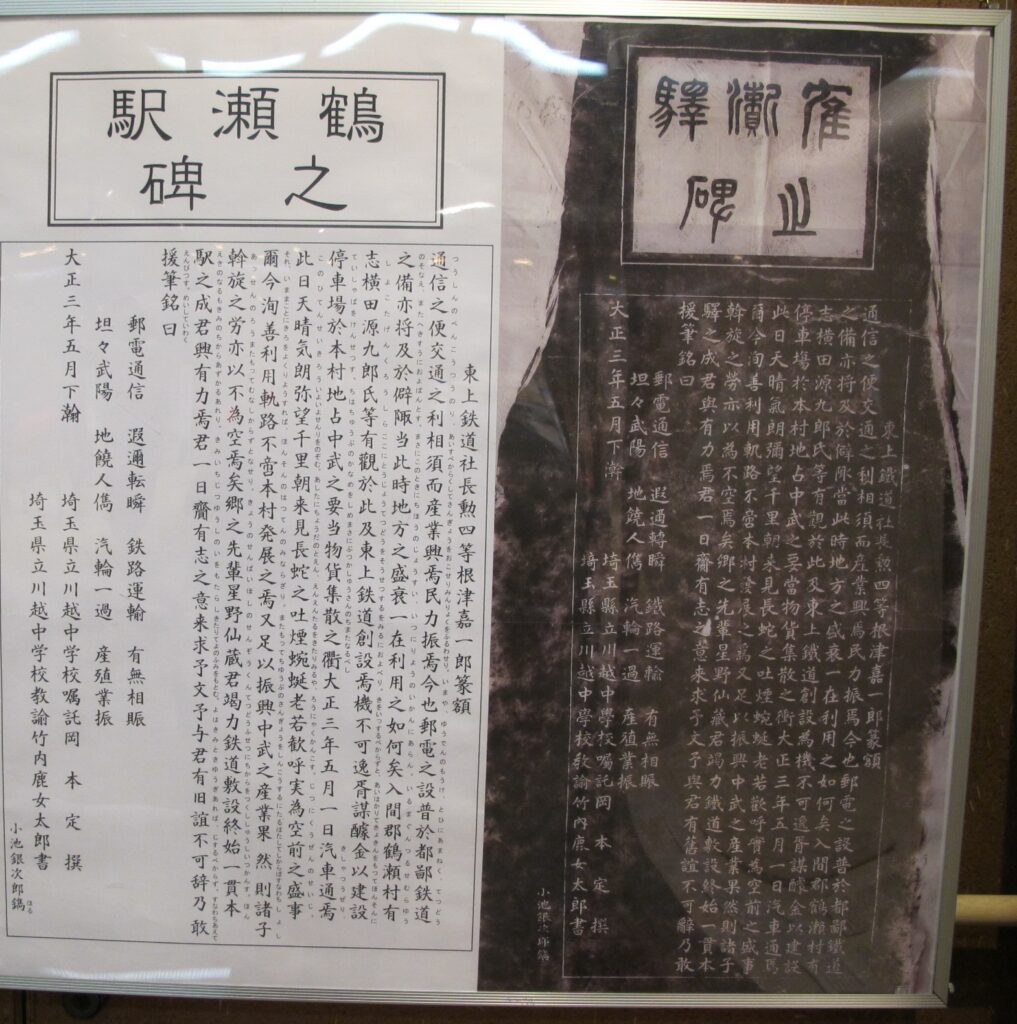

当時の鶴瀬村と水谷村に東上鉄道が通ることになり、明治45年頃から用地買収などの動きが出始めた。とりまとめに当たったのが、福岡河岸の福田屋10代目の星野仙蔵(東上鉄道監査役)で、鶴瀬村だけで44000㎡が鉄道(線路)用地となった。鶴瀬駅に関しては、横田源九郎たち鶴瀬村の有力者が設置を陳情。有志15名が1500円の資金を寄付(後に残金507円返還)し開設が決定した。駅の場所は現在より数百㍍ふじみ野駅寄りの上沢地区に予定されていたという伝承もあるが、最終的に現在地に変わった。

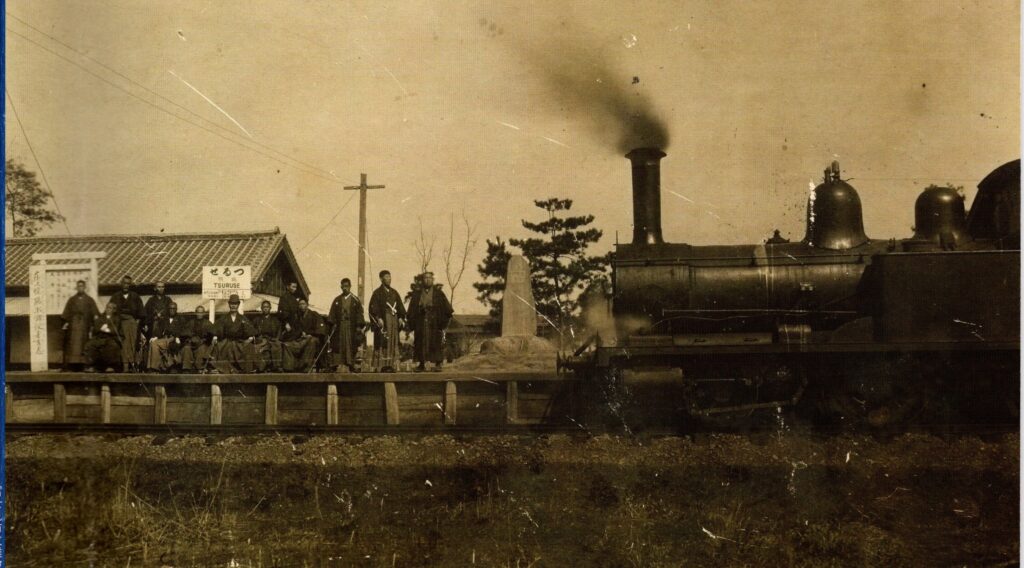

鶴瀬駅は大正3年5月1日に東上鉄道開通と同時に開業した。鶴瀬駅東口駅前広場にある「鶴瀬駅之碑」には、駅が地元の寄付によって作られたこと、開業当日の様子などが刻まれている。大正3年10月17日川越駅で行われた開業式典に横田源九郎たちは招待を受けた。翌18日の鶴瀬駅の設置祝典における源九郎の祝辞は、駅は地域の殖産興業に役立つので活用しなければならない、などと述べている。

貨物輸送 都内から屎尿を運ぶ

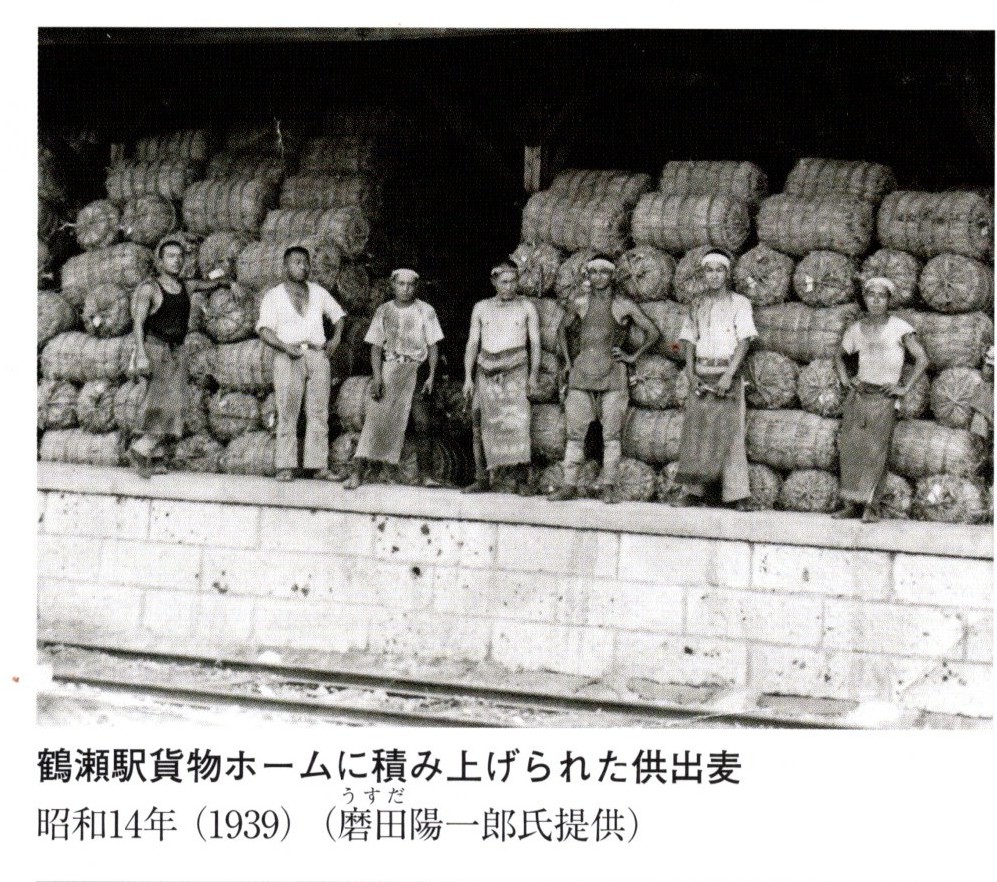

当時の東上鉄道は、客車と貨車が併結され、開業1年で旅客収入が6、貨物収入が4の割合だった。貨物はそれまでの新河岸川舟運から代替したもので、移出(積み込み)は米穀、サツマイモ、ゴボウ、茶など、移入は石灰、肥料、石材など。

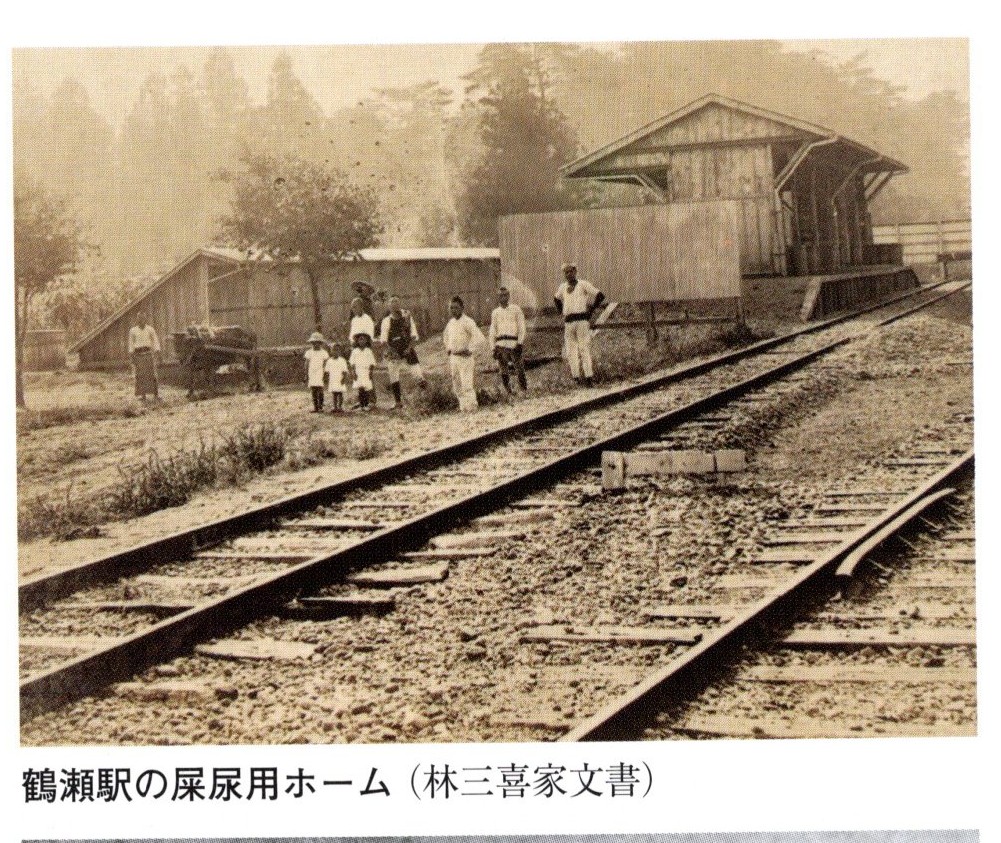

移入品の中にやはり舟運から替わった屎尿(下肥)があった。東上線では昭和11年頃まで東京の屎尿を専用の樽に入れて輸送した。屎尿は下板橋で貨車に積み込まれ、富士見地域では鶴瀬駅(駅の池袋寄り)と今のみずほ台駅のあたりに屎尿を下ろす専用ホームがあった。駅から大八車や牛車で運んで、使い終わったら樽を洗って駅に戻した。

東武と東上鉄道の合併、延伸、電化、複線化

大正3年に開業した東上鉄道は、9年に同じく根津嘉一郎が社長を務める東武鉄道と合併し、7年しか存続しなかった。運賃は東上鉄道よりも東武鉄道の方が安かったが、合併しても長い間変わらなかった。東上鉄道の解散時、根津から駅開設に尽力した横田源九郎へ銀杯と感謝状が贈られている。

東上鉄道は大正5年坂戸まで延伸した。東武鉄道は合併により池袋~坂戸間と、坂戸~高崎間の未開業線を東上鉄道から引き継いだ。八高線の計画もあり竣工期限延期願は寄居までに限って認められた。大正12年に東松山・小川町、14年に寄居まで開業した。

東上線は昭和4年、池袋・寄居間が電化された。ただその後も貨物に関しては汽車が使われた。電化完了時1時間に1~3本の電車が走り、鶴瀬・池袋間の所要時間は30~34分だった。複線化が昭和12年に志木まで、29年に川越まで完成した。複線化前に、電車がすれ違うための信号所が昭和26年に「みづほ台」(現在のみずほ台駅の位置)と「ききょう原」(現ふじみ野市苗間)に設置されていたが、複線化完了で廃止された。

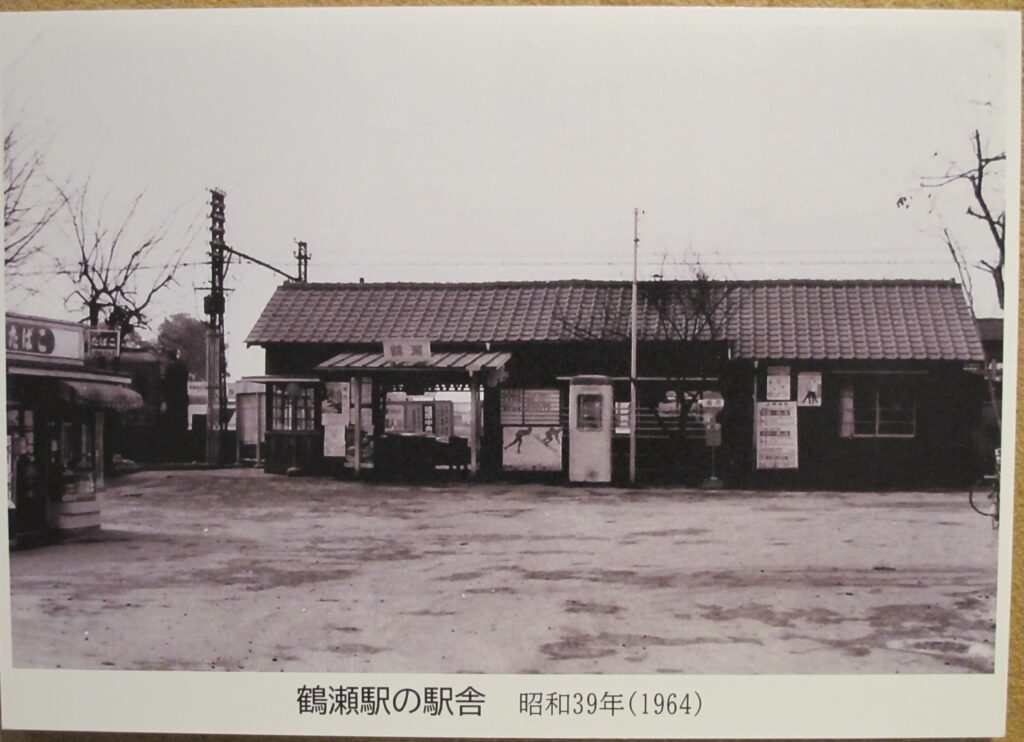

鶴瀬駅の変遷 公団住宅建設で都市化進展

元々鶴瀬駅の周りはほぼ畑だった。昭和30年代になり都市化が進み、それを促進したのが日本住宅公団(現UR都市機構)による住宅団地の開発で32年に鶴瀬団地(228戸)、37年に鶴瀬第二団地(1057戸)の入居が始まった。

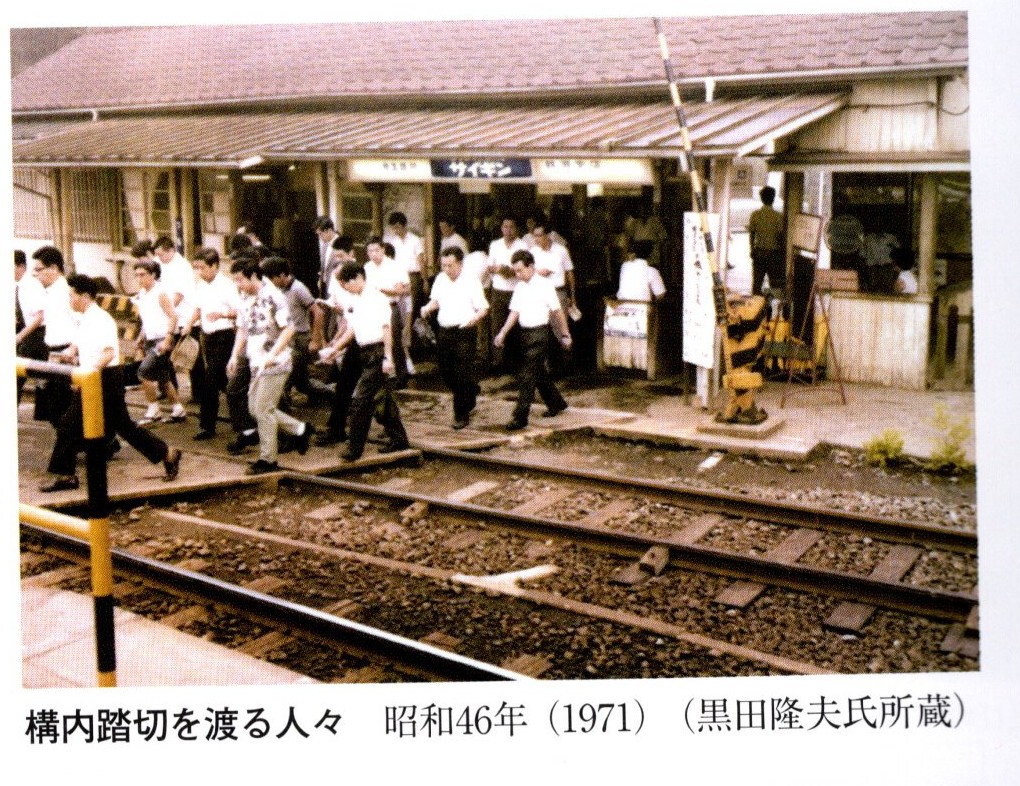

鶴瀬駅は、当初は利用者の大半が駅の東側に住み、駅舎も東側だけだった。昭和48年橋上駅舎ができたが、西側に何もなかった。西口ができたのは昭和55年で同じ年に駅ビルも完成した。

みずほ台駅の開業 永年の運動の結果昭和52年に開設

水谷地区(旧水谷村)は、屎尿用のホームはできたが、13年に廃止され、古くから駅の設置運動があった。電車すれ違いのための信号所もすぐに廃止。その後紆余曲折を経て、最終的には46年に面積87㌶に及ぶ土地区画整理事業が始まり、その進展を受けみずほ台駅設置が決まり、52年に開業した。

ふじみ野駅の開業 東武鉄道は勝瀬原に大規模マンション建設

元々はふじみ野市苗間にあった「ききょう原信号所」が29年に廃止され、そのあたりに新駅設置の動きが出てきた。東武鉄道も駅予定地を買収した。大井村(現ふじみ野市)は37年から新駅を見越し土地改良事業を進めた。一方東武鉄道は、それより北の富士見市勝瀬原(かっせっぱら)に宅地化を見込み5万坪の土地(現在のマンション街「アイムふじみ野」)を購入した。最終的には58年に今の場所にふじみ野駅を開設することを決定した(開業は平成5年)。60年から平成20年代にかけ勝瀬原地区及び大井・苗間地区土地区画整理事業が実施され、マンションや住宅が建ち並ぶ街に変貌した。

東上線開通までの道のり 明治以降埼玉西部に様々な鉄道計画 老川慶喜立教大学名誉教授