秩父鉄道は、東上沿線からは秩父方面に行くのに寄居で乗り換えるのが主な利用だ。SLが走ることでも話題だが、それ以外あまりなじみがない。しかし、この鉄道は終点の秩父・三峰口から、熊谷、行田市、羽生まで延々70キロ余り、埼玉北部を横断する、地域に不可欠な重要な路線である。その歴史は明治時代に始まり、渋沢栄一の支援を受け、武甲山産出の石灰石輸送も担ってきた。沿線には秩父・長瀞の観光地をはじめ、興味深いスポットが連なる。秩父鉄道の歴史と現状を同社広報担当者にお聞きした。

<秩父鉄道の歴史>

(歴史に関し、同社広報担当者のご説明、「秩父鉄道120周年の歩み」、「漫画でわかる秩父鉄道の歴史」、「創立110周年企画 秩父鐵道110年の軌跡」、『大学的埼玉ガイド-こだわりの歩き方』=昭和堂=などを参考にしました)

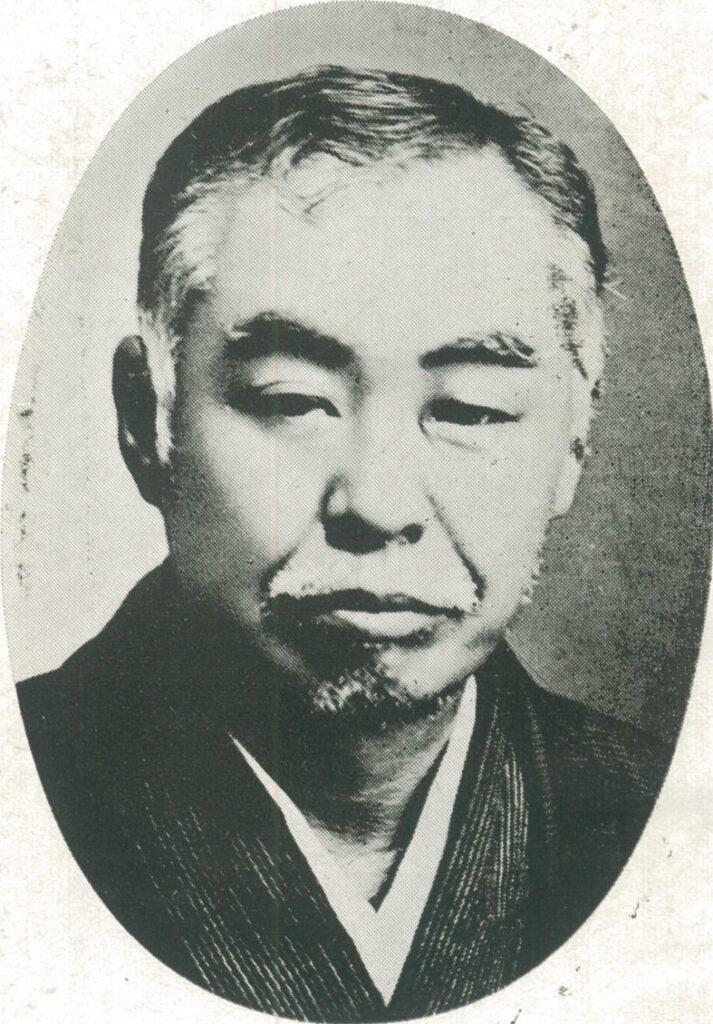

鉄道開設の中心になったのは大宮郷(現秩父市)の柿原萬藏

明治時代、秩父鉄道開設の中心になったのは大宮郷(現秩父市)の柿原萬藏だ。柿原は織物買継商を営んでいたが、秩父盆地の交通は便が悪く鉄道に注目、同郷の同志とともに秩父・館林(群馬県)間の敷設を計画、明治26年(1893)、上武鉄道(開通後大正5年に秩父鉄道に改称)期成同盟会を結成した。

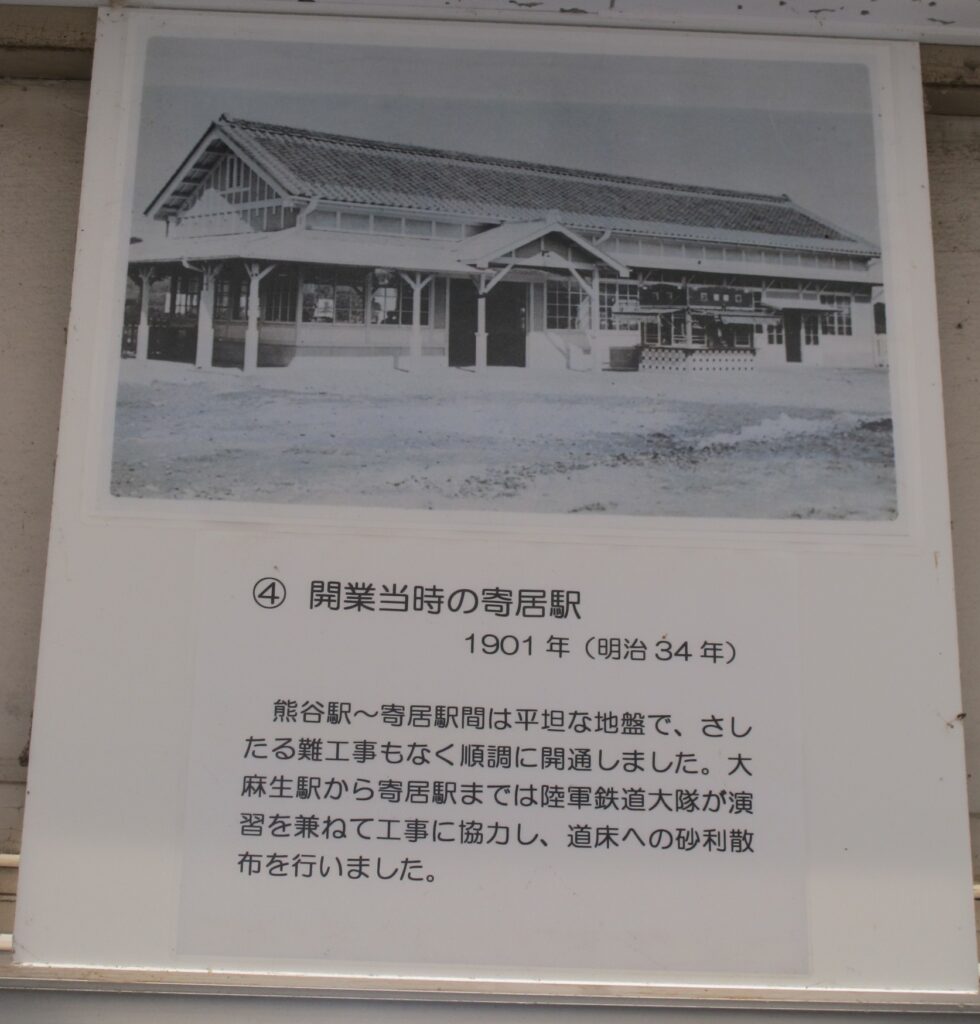

しかし館林までは利根川・渡良瀬川を渡る工事が難しく断念、秩父・熊谷間に計画変更し、明治31年に免許取得。寄居までは平坦なので工事が順調に進んで33年に熊谷・寄居間が開通した。当時は東上線はまだ開通していない。

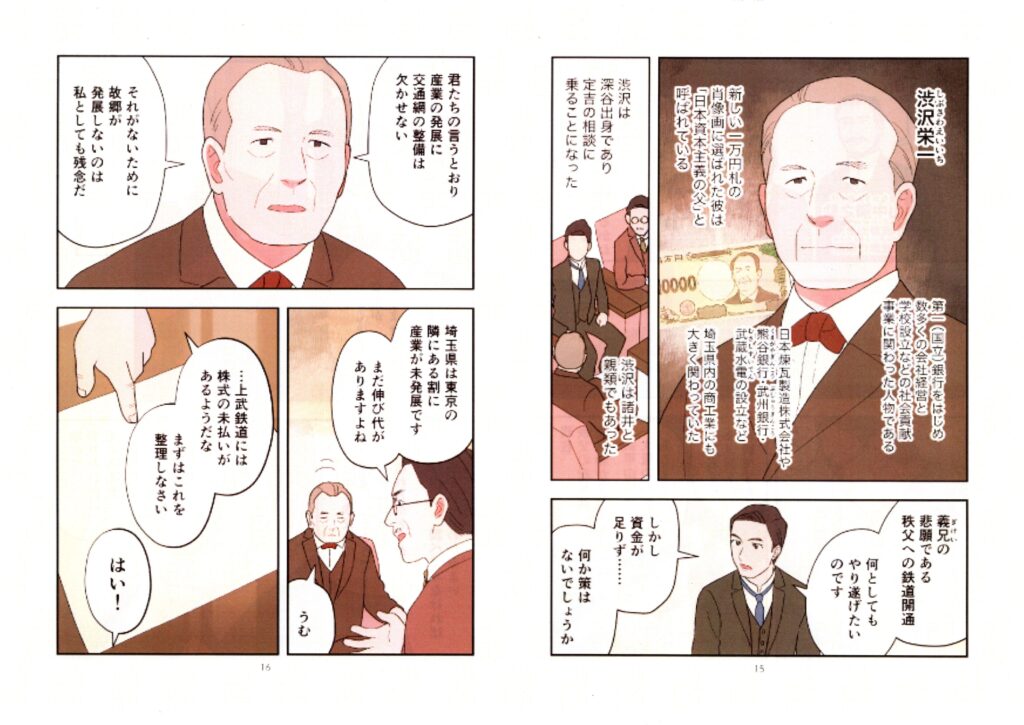

渋沢栄一が武甲山のセメントに注目

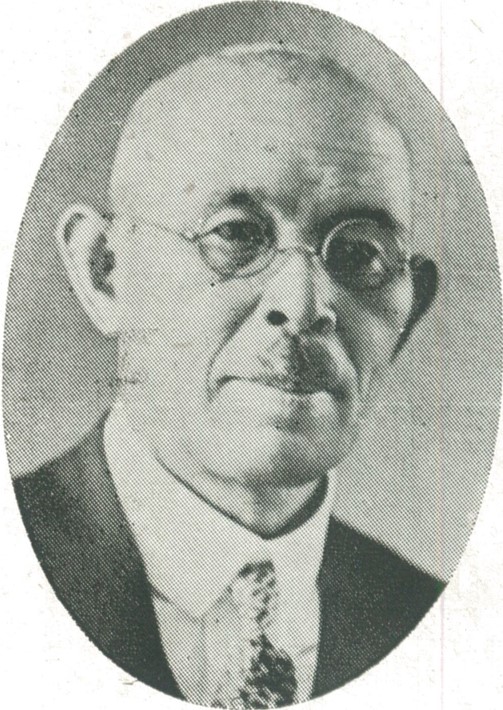

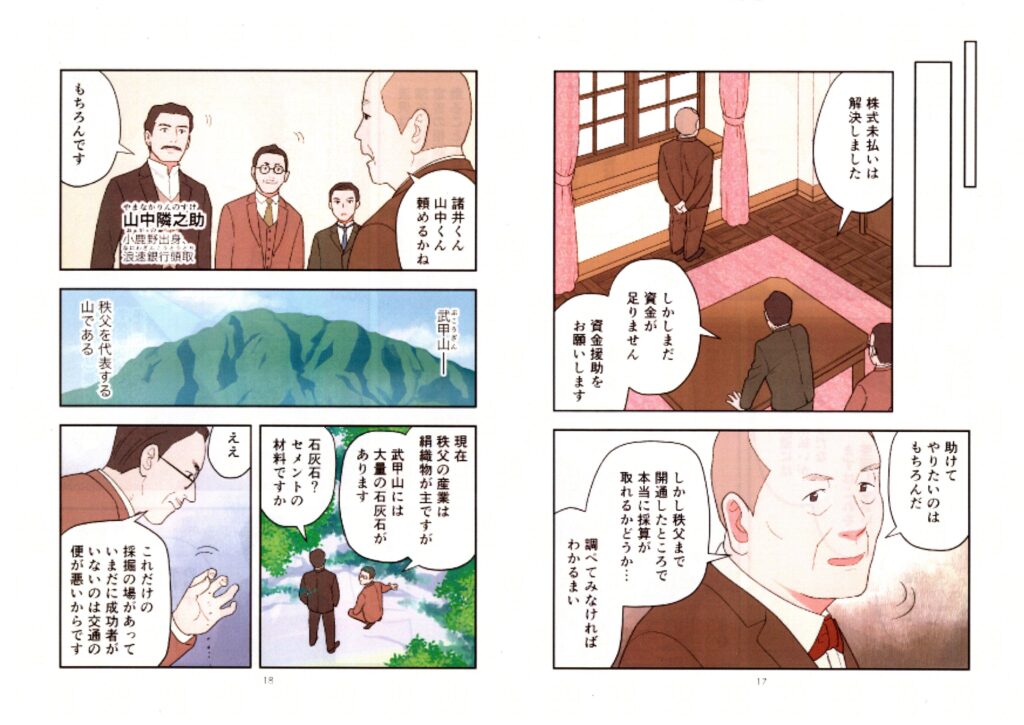

その後、当初の目的地、秩父に向って少しずつ延伸していったが、それを後押ししたのが渋沢栄一の支援と武甲山の石灰石開発だ。創業当初は資金難、営業不振に苦しみ、36年に寄居・波久礼間が開通したものの、柿原萬藏は志し半ばにして病に倒れた。40年、義弟の柿原定吉が2代目社長に就任、同郷で日本煉瓦製造の社長であった諸井恒平(つねへい)に相談、渋沢栄一(諸井の親戚)を紹介され、渋沢の斡旋で資金調達。明治44年には金崎駅(皆野町)、大正3年には大宮駅(現在の秩父駅)まで線路で結ばれた。

その過程で、渋沢は武甲山の石灰石に注目した。諸井恒平と小鹿野町出身で東京浪華銀行頭取であった山中隣之助が秩父鉄道の取締役に入った。武甲山石灰石は大正4年から採掘が始まり、12年には諸井により秩父セメント(株)が設立された。当初は馬車で山から秩父駅まで持ってきて秩父駅から熊谷・東京の方に運んでいたが、大正6年秩父・影森間延長、7年には貨物専用の武甲線(現在は廃止)が開通した。

大正11年には熊谷・影森間を電化、東日本の私鉄では第1号

大正14年には秩父駅近くのセメント工場、その後も工場建設が相次ぎ、鉄道による石灰石輸送は飛躍的に増加していく。輸送量の激増を受け、大正11年には熊谷・影森間を電化した。これは東日本の私鉄では第1号という。

大正8年には影森・三峰口間の路線延長が決定(完成は昭和5年)。大正11年には、羽生・熊谷間を走る北武鉄道を合併し、昭和5年には現在の羽生・三峰口間の路線が完成した。

秩父鉄道の開通と電化・輸送力向上によりセメント、織物など地場産業も盛況に向い、沿線人口も増加した。長瀞の観光地化も進み、大正13年には名勝天然記念物に指定された。戦後は、高度経済成長でセメント輸送が激増した。しかし第一次石油危機の昭和48年をピークにセメント生産が落ち、トラック輸送への転換で貨物が減少、旅客もマイカー普及などで低落傾向にある。

<秩父鉄道の現状>

74.5キロ、40駅

秩父鉄道の現状について、同社広報担当者にお聞きした。

―鉄道の距離、駅数は?

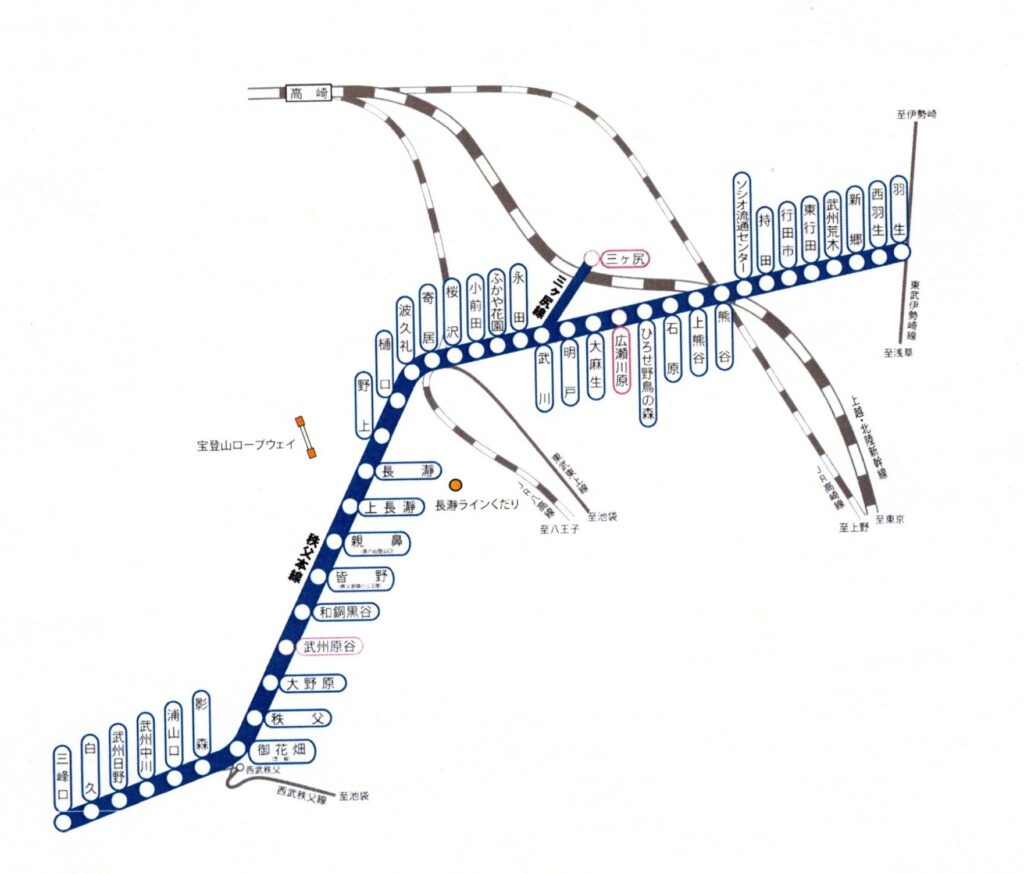

「74.5キロあります(三ヶ尻線も含む)。40駅、そのうち旅客駅は37駅です。ローカル鉄道では長い方だと思います」

―三ヶ尻線とは。

「武川駅から熊谷・三ヶ尻のセメント工場(太平洋セメント熊谷工場)につながる貨物専用線です。武甲山で採掘した石灰石を影森から三ヶ尻まで運んでいます」

―最近も新しい駅ができているのですか。

「近年では、ひろせ野鳥の森駅(平成15年)、ソシオ流通センター駅(平成29年)、ふかや花園駅(平成30年)が開業しています。駅間が元々長く、それぞれ熊谷市、熊谷・行田市、深谷市から新駅設置の請願がありました。ふかや花園駅の近くには令和4年、「ふかや花園プレミアム・アウトレット」という商業施設がオープンしました」

熊谷・羽生間は通勤通学客が主、観光客は寄居、長瀞、御花畑、三峰口

―乗降客の多い駅は。

「熊谷、羽生。熊谷・羽生間は通勤通学客が主です。観光客は寄居、長瀞、御花畑、三峰口でしょうか」

―観光の目玉は長瀞ですか。

「沿線の観光の見どころとなるとやはり長瀞です。長瀞ラインくだりやガーデンハウス有隣、豚みそ丼専門店有隣という食事施設も弊社で運営、宝登山ロープウェイも関連会社の運営です」

長瀞に関する本紙記事

―三峰口は三峯神社に行くお客ですか。

「三峯神社に参拝される方、雲取山、甲武信岳などへのハイカーが多いです」

―三峰索道とは。

「秩父鉄道は昭和5年三峰口までつながりましたが、神社までは現在の道でも駅からバスで1時間ほどかかります。そこで途中の大輪というところから三峯神社までロープウェイを建設、昭和14年に開業しました。その後、施設の老朽化などで平成19年(2007)年に廃止になりました」

全長167㍍荒川を渡る鉄橋は観光の目玉

―荒川を渡る鉄橋は鉄道の観光の目玉の一つですね。

「明治44年に金崎駅(その後廃止、現在の上長瀞駅近く)まで延伸、当初は荒川左岸を真っ直ぐ秩父まで抜ける計画でしたが、岩盤が弱く、右岸に変更、橋をかけ、大正3年に開通しました。鉄橋は全長167㍍、レンガ造りで開業当初とほぼそのままの姿です。下の川原に長瀞ラインくだりの乗船場があり、船からSLが通る景色を楽しんでいただけます」

―長瀞にある埼玉県立自然の博物館は、元々秩父鉄道が関わっていたのですか。

「大正時代の初め頃、宝登山駅(今の長瀞駅)の駅長、松崎銀平さんが地質の研究家でもあり、今の上長瀞駅の近くに集めた鉱物を展示した標本展示室を作りました。弊社は、鉱物収集家の長島乙吉さんに委嘱し展示を充実させ、後々秩父鑛物植物標本陳列所になり、昭和56年に県立の博物館に発展しました」

SLパレオエクスプレス

―SLについて。

「C58363(シゴハチサンロクサン)は、昭和19年に製造された蒸気機関車で昭和47年に現役引退後、吹上町(現鴻巣市)吹上小学校の校庭に置かれていました。63年のさいたま博覧会にあわせて『SLパレオエクスプレス』として運行が始まりました。土日祝日を中心に運転していますが、現在は検査等で運転していません。4月19日から2025年の運行が始まる予定です」

―秩父鉄道はカラフルな絵を描いた車両がありますね。

「秩父鉄道には現在19編成の電車がありますが、そのうち5編成がラッピングトレインです。秩父ジオパークトレイン、秩父三社トレイン、彩色兼備、超平和バスターズトレイン、ラグビーワールドカップ2019(TM)ラッピングトレインです。いずれも外側の全面、内側の壁にラッピングされております」

―秩父鉄道の魅力として何を訴えたいですか。

「長瀞、秩父をはじめ沿線に魅力的な観光地があり自然があふれています。都内から距離もあまり離れておらず、東武、西武、JRとそれぞれ3社で5路線と接続しており、都内から来るにもいろいろなルートがある。東上線とはSAITAMAプラチナルート乗車券、西武も秩父フリーきっぷと、接続割引切符もあり、週末の観光にぜひおいでいただきたいと思います」

(取材2025年3月)