都内に住む曽我純さんは、備前焼に造詣が深く、息子の尭さんは備前焼の作家で一緒に窯を焚く。焼き物の窯には様々あるが、昔は穴窯が使われた。曽我さんは、穴窯で焼き締めることによってのみ、味わいのある優れたやきものを作り出すことができるとする。今の時代の、効率のよい窯を使い形・色など技巧を施す備前焼のあり方に疑問を投げかけ、穴窯で焼かれた昔の備前焼(古備前)に学ぶべきと訴える。

備前焼とは 田んぼの底から掘り起こした田土を使う

―備前焼とは備前という地域で焼かれているわけですね。

曽我 今の備前市ですが、伊部が中心でした。伊部の周辺に大窯が築かれ焼かれていたので伊部焼とも言われています。

―産地になったのは土があるからですか。

曽我 いい土が出ます。田んぼの底から掘り起こした田土。昔は耐火度が高い山土でしたが、 桃山時代あたりから田土を使うように。この土がなければ備前焼は存在していません。

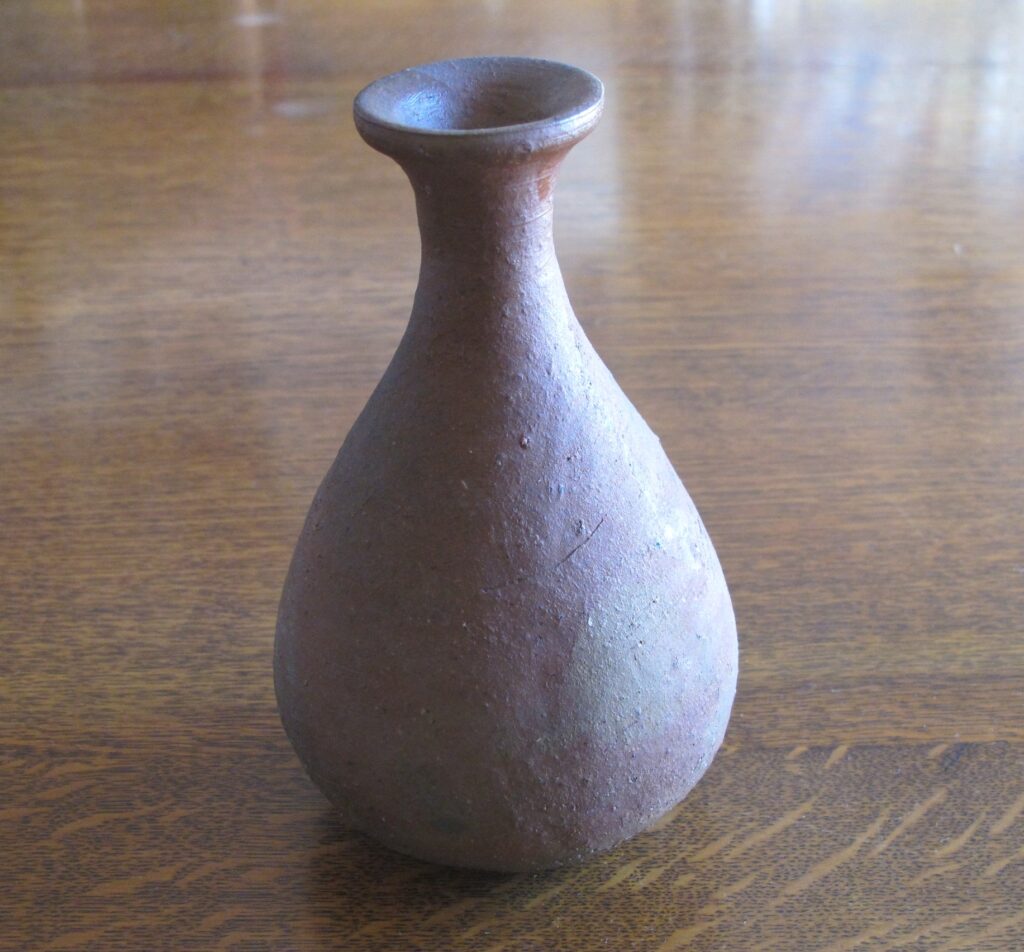

―焼き方は釉薬を使わない焼き締めですね。

曽我 田土は耐火度が低く、高い温度では焼けない。低温でじっくり焼いて初めて良さが出てきます。低温で長時間焼くことが私の理解では焼き締めることになるのだと思います。

―色は。

曽我 色は自然の色ですが、鉄分が多いからやや赤っぽくなる。焼く過程で化学変化(窯変)が起きて、いろいろな色が出てきます。

鎌倉から江戸初期にかけて焼かれた古備前

―備前焼が始まったのは。

曽我 平安時代の末ぐらいからです。

―用途は元々何だったのですか。

曽我 鎌倉から室町にかけて、すり鉢、甕、壺が主でした。焼き締めは硬くて堅牢なので、そういう用途が適していた。桃山時代にかけては茶陶としても人気がありました。

―古備前とは。

曽我 いいものは江戸の初期までじゃないでしょうか。江戸時代になると有田焼など釉薬を使う焼き物が出てきたから土ものがダメになったのです。

穴窯と連房式登窯

―備前焼の窯は穴窯と連房式登窯があるのですね。

曽我 そうです。昔は穴窯です。連房式登窯が備前に現れたのは江戸時代も末です。

―穴窯とはどんな構造ですか。

曽我 斜面の傾斜を利用して地面を少し掘り下げ、アーチ状の屋根を作る。単室で、焚き口から筒状になっていて最後は多少絞って煙出しがあるという構造です。

―山の斜面に作る。

曽我 穴窯は斜面、連房式登窯は今はほとんど平地です

―連房式と穴窯の違いは。

曽我 連房式は炎が真っ直進まない。焚き口から上に行ってまた下に行ってうねうねする。 だから炎の勢いが弱い。炎の質が穴窯と違います。

―ある時期に連房式が普及したのは理由があるわけですね。

曽我 連房式の方が歩留まりがよく効率的なのです。穴窯の場合は炎が真っ直ぐ行くので、いい炎が当たるところが限定される。だからいいものもできるしよくないものもできる。 連房式は炎がぐにゃぐにゃ行くからまんべんなく火が通り、そこそこに無難なものができます。

―窯の大きさはどのくらいですか。

曽我 伊部に跡が残っている南大窯は長さ50mもあり、圧倒されます。大きな甕など入れていましたから。今は10m前後ですが、それでも大きい。

―土の中であることがポイントですか。

曽我 土の窯で土を焼く。材質が同じであることが大事なのです。連房式登窯は今はすべて耐火レンガです。土と耐火レンガはずいぶん違います。

長く焼くと焼き締まる

―穴窯は焚くのに時間がかかるのですか。

曽我 人によって違いますが 長ければ長いほどいいと思います。1週間では短い。2週間、3週間、4週間でもいい。昔は2ヶ月くらい焚いていた。それくらい焼くと焼き締まる。

―焚く時はずっとついていなければならないのですか。

曽我 もちろんそうです。薪を入れなければならない。最初は少し時間をおいて、だんだん増やして、ある程度になったら10分おきとか。

―一人ではできません。

曽我 絶対できない。多くは3人くらいでやっているのでは。私のところは2人です。

焼き締まると土味が出る

―曽我さんから見て、よい備前焼とはどのようなものですか。

曽我 焼き締まっている。穴窯で焼き締めることによってのみ、得も言われぬ備前焼ができあがるのです。

―焼き締まるとどのような味わいになるのですか。

曽我 「焼き締まる」とは堅牢になることです。丈夫になり壊れにくくなり長持ちします。なおかつ、低温でじっくり焼いているので土味が残っているのです。この土味こそが備前焼の生命なのです。土味がよければあとは何もいらん、ということだと思います。

―穴窯の方がよいものができるのは。

曽我 穴窯はよい炎が当たればとんでもないものが出る可能性がある。そのかわりダメになることもある。そういう窯です。その空間の中で本当にいいものが焼けるところは限られた場所だがある。だから本当にいいものを作りたいのであれば穴窯で狙う。そうでなく一般的に使うようなものを作るなら連房式で無難なものを作る方が効率的です。

―穴窯でも焼き方の差があるのではないですか。

曽我 ひと言で言えば詰め方。窯の中にどういう風に詰めていくか。ちょっとした置き方で違ってくる。窯詰めは経験しかないでしょう。それから窯を焚くには、炎の感じだとか匂い、色、そういうものを見ながら判断していく。

―温度は。

曽我 温度が高過ぎてはダメです。長時間、低温でじっくり焼くことがよい備前焼を作り出すコツです。今はほとんど温度計を使いますが、温度計を使うと機械的になってしまう。炎の色、窯の燃える音、煙、匂いなどを感じ取って、自分の判断で薪の量や口の調整などを行わなければならない。それは窯焚きを繰り返す中で自分で身につけていくものなんでしょう。

古備前には優れた古典が現存

―結局、昔穴窯で焼いた古備前にはよいものがあるということですね。

曽我 昔のものはよく焼けている。中まで焼けている。陶片を見れば一目瞭然です。鎌倉、室町、桃山の時代に焼かれた古備前には優れた古典が現存しています。

―江戸初期以降、いいものが出なくなったのはどうしてですか。

曽我 要するに売れなくなったことがあります。有田を中心に釉薬ものの方がきれいだから人々の目が向き、備前のようにちょっと暗いものは人気がなくなり売れなくなった。作り手もいい人がいなくなり、売るために奇をてらうようになる。連房式登窯という効率のよい新しい窯の登場もそれに拍車をかけた。窯の変化や道具の進化で感性や直感力が低下したということもあるでしょう。

造型に凝ったり色をつけたり、本来のあり方から逸脱

―その後、今に至る備前焼の潮流は造型に凝ったり色をつけたり、本来のあり方から逸脱してきたと。

曽我 そうですね。現在、焼き締めるという最重要プロセスに真摯に取り組んでいる人がどれだけ備前にいるのかはなはだ疑問です。姿形や色彩に走ることは備前焼からの逸脱であり逃避であると思います。売れなくなるといろいろ工夫をする。自分で焼きができないから 焼きではなく形とか色に逃げる。本当は焼きが一番大事なのです。

―形や色の新奇さに傾くのは他の分野でも時代の流れのような気もしますが。

曽我 備前焼で優れたものが作れなくなったのは一例に過ぎず、工芸品一般に言えることです。絵画や彫刻にも当てはまるでしょう。

―戦後、金重陶陽(1896―1967)が人間国宝になり、備前焼が再び注目されるようになったそうですが。

曽我 陶陽は小さいものはうまいですが、彼は連房式登窯で古典とは異なる製法で作られています。「陶陽焼」であって古備前には遠い。

原点に戻るしかない

―現在の備前の作家で穴窯を使っている人はどのくらいいるのですか。

曽我 2022年の調査では、備前市にある窯総数は305基で、そのうち穴窯は15基です。

―優れた備前焼を作り出すにはどうしたらよいでしょう。

曽我 古典のような、あるいはそれを超えるものを作りたいのであれば原点に戻るしかないです。まず古典の名品が現存しているのだから、それらにできる限り接してお手本にするすることです。学ぶという段階を経なければ、その後の独自性も発展もありません。

―穴窯に挑戦すべきだと。

曽我 ある程度考え方の同じような人であれば、2、3人で集まって共同窯を築く、あるいは持ち回りで各自の窯を焼くといった方法を模索してもよいかもしれません。

備前焼を見たり、買うには

―古備前はどこに行けば見ることができますか。

曽我 備前市伊部にある備前天正堂というギャラリーがそろえています。東京では各美術館はちょこちょこで、一番持っているのは荏原畠山美術館でしょうか。

―普通の備前焼を買うには。

曽我 伊部に行くか、関東では時たま個展が開かれますし、東京・銀座の夢幻庵というギャラリーは備前焼専門です。

息子さんの曽我尭(たかし)さんが備前焼の作家

―曽我さんのご経歴は。

曽我 私は元は山種証券に勤め、主に経済・市場分析の仕事をしていましたが、退職し今はフリーです。

―備前焼に興味を持ったのは。

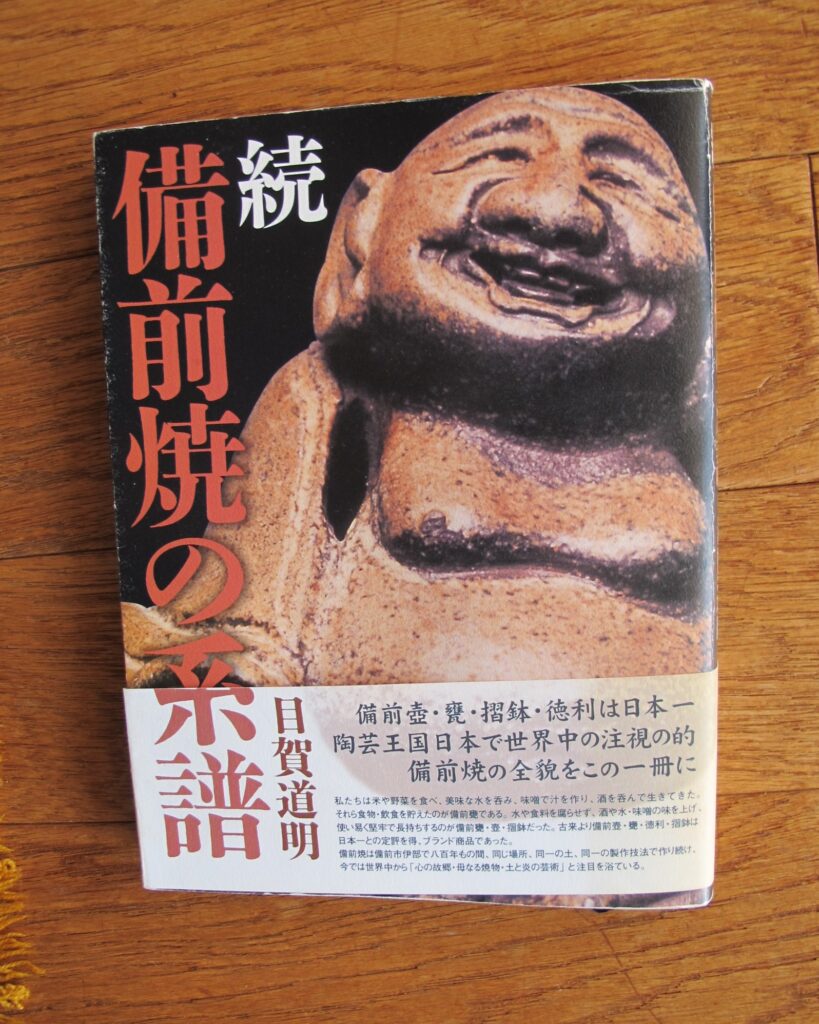

曽我 私は岡山出身で親戚の目賀道明(故人)という人が備前焼の研究者で、彼のところに行って教えてもらいました。サラリーマン時代は職場が茅場町だったので、百貨店とかギャラリーをぶらぶらして見て歩きました。

―息子さんの曽我尭(たかし)さんが備前焼の作家なのですね。

曽我 息子は17歳から陶芸の道に入り、今備前で窯を構えており、私も窯焚きを手伝っています。

―穴窯ですか。

曽我 そうです。昔の古備前をベースに作陶しています。

―曽我さんはwebに定期的に投稿されている。

曽我 経済、政治など、その時々のむかむかすることを週1回書いています(投稿ページ)。

(本記事はインタビューに加えてホームページ「GRSJ」2024.6.24投稿「唸らせるほどの備前焼をなぜ作れなくなったのか:作陶方法と人間能力の違いから考える」から作成しました。取材2025年1月)